Сложные узоры на раковинах могли способствовать ускоренному вымиранию определённых видов аммонитов.

История нашей планеты охватывает множество различных вымираний — от массовых, таких как Великое вымирание, завершившее палеозойскую эру, до отдельных случаев исчезновения видов, например, птицы додо или сумчатого волка.

Существует множество причин вымирания: эру динозавров 66 миллионов лет назад прервало, как предполагается, столкновение с крупным астероидом, которое вызвало длительную зиму. Главным фактором, вызвавшим пермско-триасовое вымирание, считаются масштабные выбросы лавы, известные как сибирские траппы.

Не стоит забывать и о влиянии человека: по его вине с Земли исчезли гигантские нелетающие птицы моа, которые не имели естественных хищников. Охота с собаками, потепление климата в конце плейстоцена (2,588–0,0117 миллиона лет назад) и участившиеся болезни привели к полному исчезновению мамонтов около четырех тысяч лет назад.

Вымирание также может быть результатом естественного развития, хотя проследить такие случаи сложно. Группа биологов и геологов из Китая, Франции и Германии решила исследовать, как усложнение строения в процессе эволюции сказалось на выживаемости таксона. В качестве объекта выбрали аммонитов — подкласс головоногих моллюсков, вымерших, по разным оценкам, в конце мелового периода или в начале палеогена, то есть приблизительно 66 миллионов лет назад.

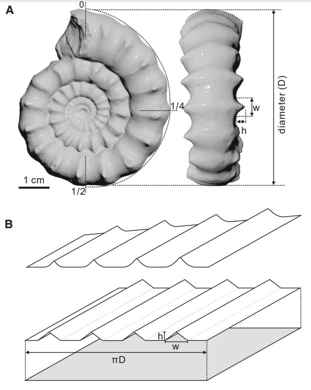

Исследователи отобрали 146 ископаемых образцов для сканирования их раковин. Новый метод заключался в том, что ученые рассчитывали индекс двухмерного орнамента аммонитов, используя фотографии бокового и фронтального видов. Анализировались количество деталей орнамента, их плотность, ширина и высота.

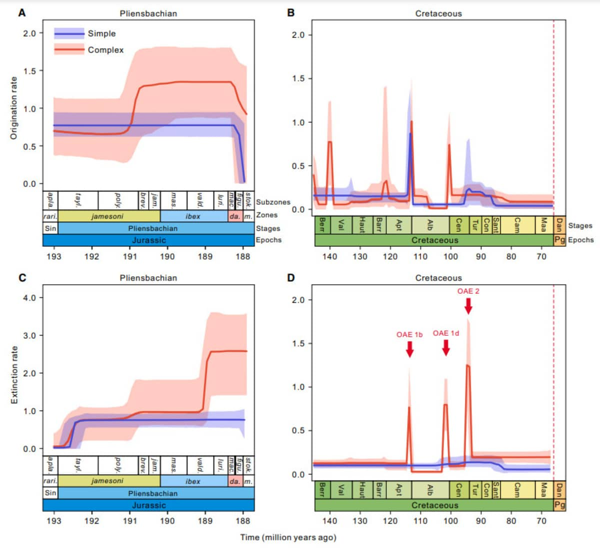

Затем специалисты изучили эволюционную динамику моллюсков в различных временных масштабах, чтобы выяснить, влияет ли усложнение строения раковины на эту динамику. Для этого отобрали 211 таксонов из плинсбахского яруса (ранний юрский период, 190,8-182,7 миллиона лет назад) и 462 — из всего мелового периода (145-66 миллионов лет назад), который является наиболее длительным периодом. Результаты научной работы опубликованы в журнале Current Biology.

Раковины раннеюрских видов, существовавших менее трех миллионов лет, обладали более выраженным орнаментом, в то время как те, кто жил дольше, в основном имели гладкие раковины. Подобные выводы были сделаны и после анализа меловых аммонитов, где моллюски с ярким орнаментом оказались короткоживущими.

Наибольшее количество сложных раковин было зафиксировано в семействе Liparoceratidae из плинсбахского яруса. Ученые проследили, как несколько видов усложнили свое строение, в результате чего продолжительность их жизни сократилась. Причем только таксоны с замысловатым орнаментом оказались короткоживущими.

«Усложнение орнамента раковины может потребовать больших энергетических затрат на ее создание, а согласно теории энергетического бюджета, такие высокоэнергоемкие организмы не подходят для обитания в ресурсно бедных местообитаниях. Например, во время пермско-триасового массового вымирания у аммонитов наблюдался значительный морфологический отбор на орнаментацию, в результате которого предпочтение отдавалось видам с гладкими или слабоорнаментированными раковинами, тогда как виды со сложными орнаментами вымерли», — объяснили авторы статьи причины обнаруженной корреляции.

Согласно другой гипотезе, таксоны с более сложным строением обладают большей пластичностью, что может означать более высокие темпы их эволюции. Такие моллюски могли адаптироваться, усложняя или упрощая свои раковины в зависимости от условий, таких как колебания уровня моря, изменения температуры воды и аноксические (бескислородные) события.

Как раз с последними явлениями четко коррелировали пики роста сложности орнамента на раковинах аммонитов. Тем не менее выявленная закономерность показывает, что более простое строение вида может повысить его выживаемость.