Исследователи изучили, как города и фабрики влияют на разнообразие микробов в почвах Арктики.

Результаты исследования, профинансированного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Geoderma Regional. Арктические почвы переживают значительные изменения из-за человеческой активности, особенно в результате работы горнодобывающих, металлургических и других предприятий, а также из-за роста городов. В результате в почвах могут накапливаться тяжелые металлы, нефтепродукты, пестициды и другие токсичные вещества, которые негативно влияют на микробные сообщества почвы. Учитывая, что микроорганизмы играют ключевую роль в круговороте питательных веществ — разложении органических соединений и обеспечении растений неорганическими веществами — важно изучать влияние промышленной деятельности и городской среды на них.

Исследователи из Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (Москва) совместно с коллегами применили молекулярно-генетические методы для изучения разнообразия и численности микроорганизмов в естественных, промышленно загрязненных и городских почвах Мурманской области. Авторы собрали образцы почвы в Мурманске (крупнейшем городе региона), Апатитах (городе с населением в пять раз меньшим) и вблизи двух заводов — медно-никелевого в городе Заполярном и алюминиевого в Кандалакше.

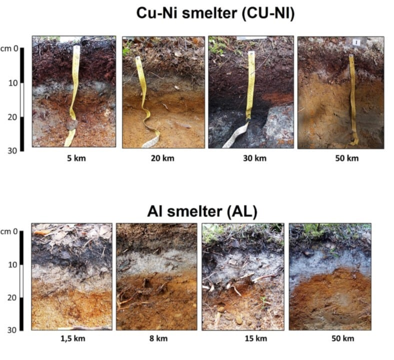

При этом в Мурманске и Апатитах исследователи собирали образцы с учетом большого пространственного разнообразия городских почв: в жилых и общественных зонах разных частей городов. В Кандалакше и Заполярном образцы были взяты на различных дистанциях (от 1,5 до 50 километров) от заводов, являющихся основными источниками загрязнения. В качестве контрольных использовались условно фоновые почвы, не подвергавшиеся влиянию человеческой деятельности.

Затем ученые проанализировали химический состав почв. Выяснилось, что почвы вблизи медно-никелевого завода содержат почти в 100 раз больше никеля и в 60 раз больше меди, чем природные. В почвах около алюминиевого завода уровень фтора и алюминия оказался в 22 раза выше, чем в естественных условиях.

Кроме того, исследователи расшифровали последовательности молекул ДНК, найденных в образцах, и оценили видовой состав и численность почвенных микроорганизмов.

Анализ показал, что микробные сообщества в почвах Мурманска и Апатитов были схожи: в них доминировали представители крупнейшей бактериальной группы протеобактерий (Proteobacteria) и микроскопические грибы-аскомицеты (Ascomycota). При этом количество видов микроорганизмов в почвах городских зеленых зон оказалось на 43% выше, чем в природных. Одна из причин заключается в том, что при создании зеленых зон, например, газонов, используются искусственные почвенные смеси, содержащие больше углерода и питательных веществ, необходимых для жизнедеятельности бактерий, чем природные почвы. Таким образом, городская среда способствует формированию новых ниш, что увеличивает микробное разнообразие.

В промышленных зонах — вблизи медно-никелевого и алюминиевого заводов — состав почвенных микроорганизмов значительно изменился по сравнению с природными территориями и городскими почвами, удаленными от предприятий. Здесь микробное разнообразие в целом оказалось снижено, что может свидетельствовать о менее эффективном круговороте питательных веществ и замедленном разложении органических веществ в почве — процессах, обеспечивающих стабильность всей экосистемы.

При этом в почвах в районе медно-никелевого завода по сравнению с естественными количество актиномицетов — «нитчатых» бактерий — уменьшилось на 31 процент, тогда как фотосинтезирующих бактерий Chloroflexii и микроскопических грибов-аскомицетов стало больше в 157 раз и в 1,2 раза соответственно. Это указывает на то, что последние группы микроорганизмов оказались наиболее устойчивыми к загрязнению почвы никелем и медью.

Почвенные микробные сообщества вблизи алюминиевого завода продемонстрировали менее выраженные изменения, а преобладающими группами микроорганизмов в них были Proteobacteria и Basidiomycota — грибы, формирующие плодовые тела в виде ножки и шляпки.

«Поскольку в Арктике активно развиваются города и промышленность, необходимо отслеживать, как такая деятельность влияет на микробные сообщества почвы. Это влияние важно учитывать при разработке стратегий для смягчения негативных последствий антропогенного воздействия и поддержания здоровых и устойчивых экосистем Арктики. В дальнейшем мы планируем более подробно изучить функциональную структуру микробных сообществ городских экосистем и выявить ключевые виды в различных нишах.

Эти виды играют ключевую роль в поддержании структурной целостности экосистем, влияя на динамику и устойчивость сообществ. Кроме того, мы будем исследовать, как изменяется функциональная и видовая структура микробных сообществ в условиях потепления климата в Арктике и использования противогололедных средств в городах», — делится мнением руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Мария Корнейкова, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории арктических урбоэкосистем научного центра «Смарт технологии устойчивого развития городской среды в условиях глобальных изменений» РУДН имени Патриса Лумумбы.

Ранее авторы установили, что микроорганизмы, обитающие в почвах арктических городов, осуществляют химические превращения углеродсодержащих молекул быстрее, чем их собратья на природных территориях. В результате в городах почвы активнее «дышат», то есть выделяют углекислый газ в атмосферу, внося значительный вклад в изменение климата.

В исследовании также участвовали сотрудники Почвенного института имени В.В. Докучаева (Москва), Института географии РАН (Москва), Полярно-альпийского ботанического сада-института имени Н.А. Аврорина КНЦ РАН (Апатиты), Института проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН (Апатиты) и Вагенингенского университета (Нидерланды).