Василий Ключарев: «Можно верить в свободу воли, но это не гарантирует её существование».

— Как вы считаете, существует ли у нас свобода воли и что она собой представляет? Можем ли мы считать ее результатом как сознательных, так и бессознательных мотивов? В конце концов, за тем, что попадает в наше сознание, тоже может стоять ответственность — это стремление лучше понять себя и развивать «осознанность».

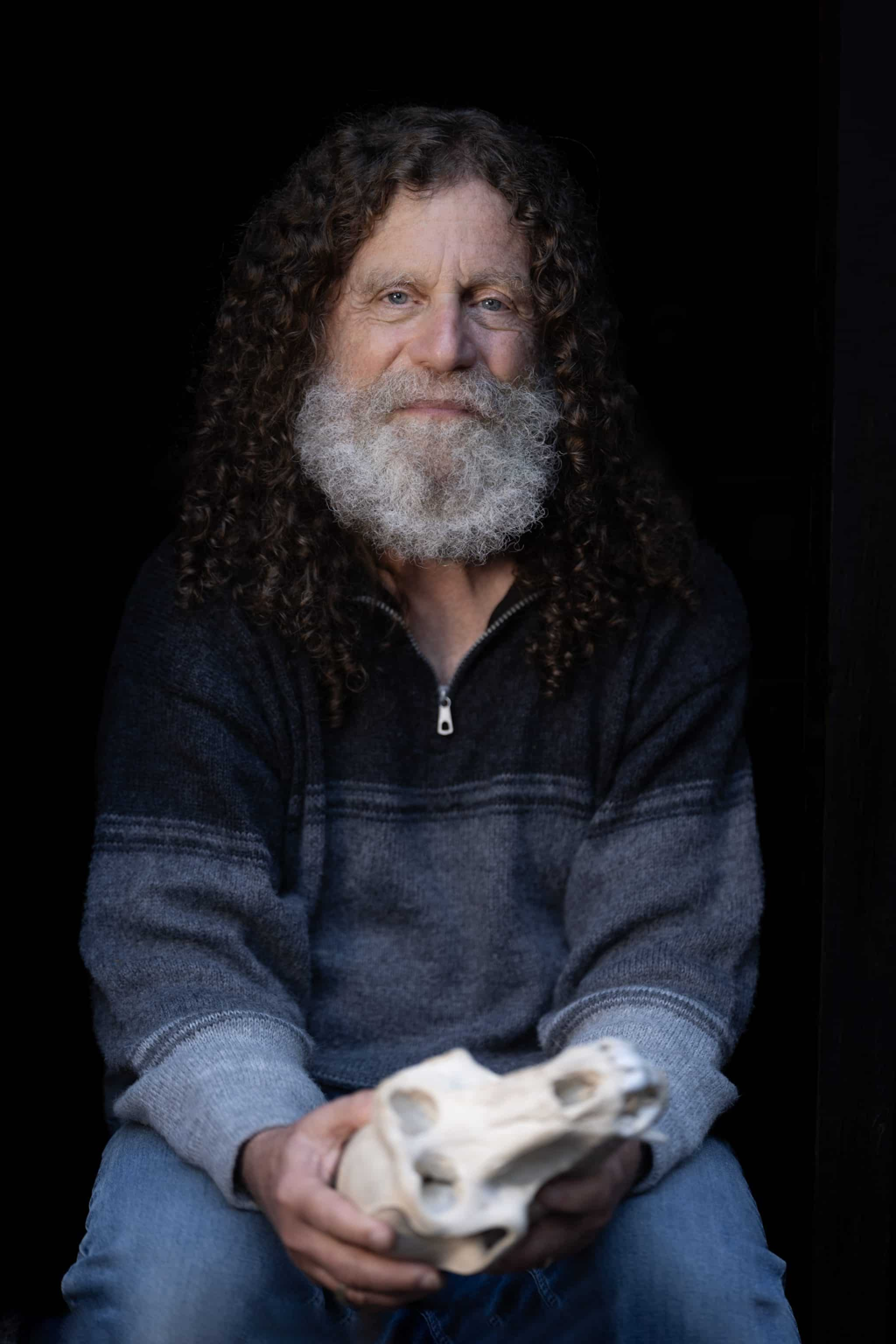

— Я поддерживаю взгляды известного нейроэндокринолога и приматолога Роберта Сапольски, который утверждает, что свободы воли не существует. Важно, чтобы в этом вопросе учитывались мнения не только нейробиологов, но и философов. Они на протяжении веков пытались определить, что такое свобода воли, и до сих пор не пришли к однозначному ответу. Можно использовать определение свободы воли как «возможность следовать своим желаниям», даже если нами движут бессознательные мотивы. Например, патологический маньяк, которым явно руководят как осознанные, так и неосознанные мотивы. Он действует по своему желанию. Но можно ли считать его полностью свободным в своих поступках?

Некоторые скажут: да, он свободен, и человек вправе выбирать, как ему поступить. Другие будут утверждать обратное. Однако если рассмотреть это с точки зрения причинно-следственных связей, то любое действие или мысль имеют свою причину. Генетические факторы, детские травмы, социальные условия, история насилия, гормональный фон или нарушения работы мозга — все это может привести к девиантному поведению. Есть ли в этом случае свободный выбор у человека, или он предсказуемо «детерминирован» стать маниакальным преступником?

Рассмотрим более простой пример. Если мы вернемся к истории строительства Пизанской башни, то увидим, что ее наклон стал следствием инженерной ошибки. Чтобы башня не наклонилась, этой ошибки не должно было быть изначально. Сколько бы раз мы ни строили башню по неправильному проекту из неподходящих материалов, результат будет неизменным — она упадет. Если мысленно вернуться к моменту принятия любого решения, то у него были определенные причины (настроение, доступная информация, выброс гормонов и т.д.), и именно они определили его. Для другого решения требуются другие причины, так же как для того, чтобы башня не упала, нужен другой план и другие материалы.

Поэтому такой мысленный эксперимент с возвращением во времени помогает осознать, что принятое решение не могло быть иным. Убеждение, что мы могли бы принять другое решение, является иллюзией; для этого мы или обстоятельства должны были быть другими. Таким образом, мы можем разобрать причины любых явлений — в том числе и наших мыслей и действий. Просто не всегда мы видим эти причины; зачастую мы не осознаем некоторые закономерности, которые называем случайностью или интуитивным решением. На самом деле, множество скрытых и явных причин приводит к определенному результату и не может привести к другому.

Но существуют ли случайные процессы в физике и химии?! Согласно квантовой физике, да. Но они не могут оказать влияние на полуторакилограммовый мозг. Даже если бы и смогли, случайное решение не является свободным, так как оно не зависит от нас. Механизмы наших решений подчинены строгим законам природы, даже если часть из них нам пока неизвестна. Мы сами — продукт природы, и на нас, как и на наш мозг, действуют те же законы физики и химии. В нашем мозге происходят определенные физико-химические реакции, которые всегда следуют определенным алгоритмам. Чтобы наше решение в какой-то момент времени оказалось другим, должны были произойти другие процессы в нашем мозге. Должны быть другие условия: другой момент, другая среда, другое самочувствие, другая история развития, другая генетика и так далее. Это ставит перед нами неизбежные вопросы: несет ли человек ответственность за свои преступления или нет? Должны ли мы восхищаться достижениями какого-либо художника или профессора? Или они просто не могли поступить иначе?

— Можем ли мы выбрать, какую из этих физико-химических реакций инициировать?

— Сегодня с помощью сложной аппаратуры мы можем наблюдать, в какой момент мозг принимает решение, исходя из его активности. Допустим, мы можем сказать себе — я не буду принимать решение. Либет когда-то показал, что есть некое временное окно, когда человек может отменить свое решение — не принимать его. Он был убежден, что это и есть момент свободы — возможность обратить запущенный процесс вспять. Но если говорить о причинно-следственной связи, возникает вопрос — а с чего вдруг ты решил отменить свое решение?

Это новое решение откуда-то свалилось, ты можешь утверждать, что у него не было причин? Нет, не можешь. И ты начинаешь разворачивать другую причинно-следственную цепочку. Возможно, она связана с более сложными областями мозга, которые сначала что-то планировали, а потом решили доказать себе, что ты свободен. Но там была запущена своя причинно-следственная нить, предсказывающая, что ты развернешь назад свой предыдущий план. То есть определенные нейроны были детерминированы принять решение «не принимать решение». Понимаете? И даже если допустить возможность случайных процессов, то при чем тут ваша свобода? Ведь это не вы приняли решение — это просто было случайностью.

— Если представить, что наши решения детерминированы нашим бессознательным, можем ли мы как-то работать с ним, чтобы не изменить, но хотя бы заранее понять, куда нас «несет»?

— Позвольте высказать свое мнение. Конечно, в принципе, я могу обратиться к психоаналитику или поведенческому психотерапевту, которые начнут работать со мной, разворачивая мои детские воспоминания или вырабатывая новые реакции на те или иные ситуации. Или, например, записаться на прием к психиатру — он выпишет мне таблетки от психиатрического заболевания. Но снова возникает тот же вопрос — а с чего вдруг мы решили обратиться к специалисту, свободным ли было это решение? В смысле: могли ли мы его не принять?

— Как в этом случае обращаться с преступниками?

— Интересные идеи по этому поводу высказывает известный ученый Стивен Пинкер. Представьте: адвокат встает на суде и показывает МРТ-снимок мозга своего подопечного с такими словами: «Посмотрите, он не мог не убить. У него область мозга – миндалина, связанная со страхом наказания, в пять раз меньше, чем у обычного человека, он не учится на своих ошибках, родители ничему его не могли научить». В обычной ситуации его отправили бы на лечение с формулировкой, что человек не отвечает за свои поступки. Но судья «новой формации», сомневающийся в наличии свободы воли, в этом случае не отправляет его в больницу, а говорит: «Раз у него в пять раз уменьшена миндалина, раз он в пять раз хуже учится на своих ошибках, чем обычный человек, значит, и наказание для него должно быть соразмерно увеличено — в пять раз. Он отправляется не на лечение, а в тюрьму и наказывается в пять раз сильнее». Кстати, сегодня в мировой юридической практике есть примеры, когда данные адвоката о мозге подопечного влияли на решение судьи.

Существует знаменитый случай, описанный в научной литературе, когда у одного из работников социальной сферы неожиданно проявилась склонность к педофилии. После сканирования его мозга выяснили, что у него была гигантская опухоль в центре регуляции эмоций. После ее удаления педофилия исчезла. Однако когда опухоль вернулась, симптомы возникли вновь. Этот случай стал основой для масштабного обсуждения ответственности человека за свое поведение. Это наглядный пример того, как конкретная аномалия в мозге может формировать определенное поведение.

Поэтому, принимая концепцию отсутствия свободы воли, мы начинаем относиться к человеку по-другому — скорее механистически, разбирая его поведение на составляющие. Осознание отсутствия личной ответственности за поступки (ведь преступник или просто плохой человек не мог поступить иначе) вовсе не означает, что мы не можем изменить поведение опасных для общества людей и не имеем возможности его контролировать. Сапольски, например, приводит пример кораблей, которые когда-то возвращались из долгих плаваний. Их ставили на карантин на несколько месяцев, понимая, что они могут