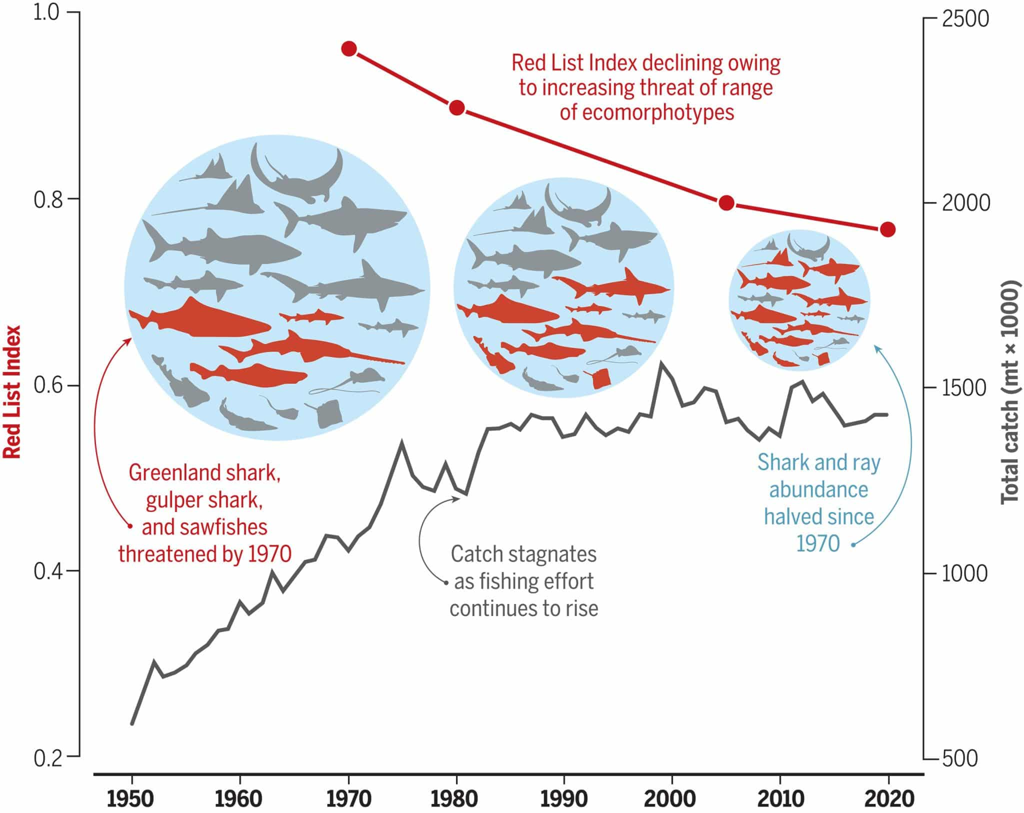

За последние 50 лет численность акул и скатов сократилась на 50%.

Рыбы представляют собой обширную группу первичноводных позвоночных с разнообразным составом. В дополнение к лучеперым рыбам, которые составляют подавляющее большинство, в морях также обитают более древние виды, включая хрящевые рыбы.

В классе хрящевых рыб насчитывается всего около 1200 видов акул, скатов и химер (цельноголовых). Практически все они являются хищниками с высоким трофическим уровнем, что сделало их известными как опасные и хорошо защищенные. Тем не менее, на самом деле они довольно уязвимы и чаще становятся жертвами человека (в том числе его пищи), чем наоборот.

В новой статье, опубликованной в ведущем научном журнале Science, представлена оценка динамики численности хрящевых рыб за последние 50 лет. С начала 1970-х годов их вылов стремительно увеличивался, достигая пика в 1980-х. Однако после этого объем вылова начал снижаться, несмотря на удвоенные усилия рыбаков.

Авторы исследования указывают, что потенциал акул и скатов к самовоспроизведению мог быть подорван в тот период. Чтобы оценить масштабы проблемы и выявить ее причины, ученые определили для хрящевых рыб RLI — индекс на основе Красного списка МСОП (Международного союза охраны природы). Такие расчеты активно применяются для сохранения наземных экосистем, однако пока не использовались для Мирового океана.

Расчеты охватывают различные природные места обитания с 1970-х годов до настоящего времени. Они различаются по географическому положению, глубине акватории и разнообразию экосистем. Таким образом, биологи смогли составить карту «светлых пятен» биоразнообразия хрящевых (где RLI изменялся незначительно и у рыб в целом ситуация хорошая) и «темных пятен» (где разнообразие акул и скатов резко снижается).

Авторы исследования учли, что такие рыбы представляют разные экоморфотипы: они различаются по строению, размерам и образу жизни. Ученые выяснили, какие экологические группы хрящевых пострадали наиболее сильно и в чем заключаются причины. Включая вклад различных регионов Земли и отдельных стран в эту проблему.

По оценкам, помимо потери в среднем половины популяций, в глобальном масштабе скаты и акулы утратили 19 процентов индекса RLI. Первоначально тенденция затронула реки, эстуарии и другие прибрежные акватории, а затем распространилась на открытый океан и его глубины.

Потеря экоморфотипов, отражающая утраченные функции рыб в сообществах и обозначенная как «экологическая эрозия», составила 22 процента. По словам авторов, главные виновники — страны с низкой экономикой, неэффективным рыболовством и большим населением прибрежных регионов.